はじめに:眠りは、心をそっと整える時間

睡眠と感情の安定は、私たちの心の健康に深く関わっています。

「最近、ちょっとしたことでイライラする」「気分の波が激しくて疲れる」

そんな感情の揺らぎを感じたとき、まず見直したいのが“睡眠”です。

眠りは、単なる休息ではなく、心のメンテナンスでもあります。

この記事では、睡眠不足が感情に与える影響と、安定した眠りがメンタルケアとしてどう働くのかを、体験と研究から紐解いていきます。

睡眠と感情の安定に影響する睡眠不足のリスク

睡眠不足で感情のコントロールが乱れる

眠りが不足すると、脳の前頭前野(感情の制御を担う領域)の働きが低下します。

その結果、怒り・不安・悲しみといった感情が過剰に反応しやすくなり、冷静な判断が難しくなります。

私自身、睡眠時間が短い日ほど、些細なことで落ち込んだり、対人関係で過敏になったりする傾向がありました。

睡眠が足りないと、気持ちの切り替えがうまくできず、普段なら気にしないようなことにも反応してしまうんです。

睡眠不足が引き起こす感情の不安定さ

米国ペンシルベニア大学の研究では、4時間睡眠を1週間続けた被験者のうち、半数以上が抑うつ傾向や不安感の増加を報告しています。

睡眠不足は、メンタルの土台を揺るがす要因になり得るのです。

深い眠りがもたらす脳と身体への影響

睡眠による感情の整理と心の回復

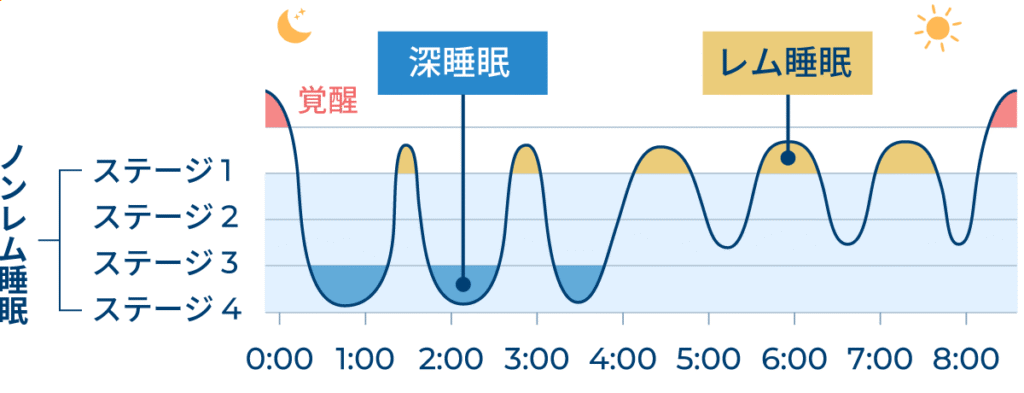

睡眠中、とくにレム睡眠の時間帯には、感情の記憶が整理され、脳内で“意味づけ”が行われます。

これは、日中に起きた出来事を冷静に受け止めるための準備でもあります。

私が睡眠習慣を整えたことで感じたのは、「昨日の悩みが、朝には少し軽く感じられる」ようになったこと。

睡眠には、感情の整理を助けてくれる働きがあると実感しています。

自律神経の安定とホルモンバランス

深い眠りは、副交感神経を優位にし、ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌を抑えます。

同時に、セロトニンやメラトニンといった心の安定に関わるホルモンのバランスも整えられます。

これは、感情の波を穏やかにし、日中の気分の安定にもつながります。

睡眠と感情の安定を整えるメンタルケア習慣

- 就寝・起床時間を一定に保つ

→ 体内時計が整い、感情の安定にもつながる - 寝る前のスマホ使用を控える

→ 脳の興奮を抑え、穏やかな眠りへ導く - 寝室の環境を整える(照明・温度・香り)

→ 安心感が高まり、心が落ち着く - 日中に軽い運動を取り入れる

→ 睡眠の質が向上し、気分の安定にも効果的

まとめ:眠りが感情を整える静かな力

感情の揺らぎに悩んだとき、私たちはつい「考えすぎたから」「性格のせい」と思いがちです。

でも、まず見直すべきは“眠りの質”かもしれません。

眠りは、心を静かにほどき、睡眠と感情の安定を導く力を持っています。

メンタルケアの第一歩として、今日の夜から、眠りを丁寧に整えてみませんか。

それじゃ~~また ぷぷ

コメント