「また三日坊主か…」

資格勉強も、副業も、ダイエットも。

始めたばかりのやる気はどこへやら、三日後にはスマホばかり触っている自分。

そんな経験、ありませんか?

でも、ある朝ただ5分だけ「自分のために」時間を使ってみたら

それが思ってもいなかったほど大きな変化の始まりでした。

また三日坊主…その自己嫌悪、今日で終わらせよう

どうして「また続かなかった」の繰り返しになるのか?

多くの人が「やる気が続かない」「三日坊主になってしまう」と感じていますが、その原因のほとんどは意志の弱さではありません。

私たちの脳は、変化や負荷を避ける性質を持っています。

新しい習慣は、脳にとって「いつもと違うこと」

それだけでエネルギーを消耗し、無意識のうちに元の快適な状態へ戻ろうとしてしまうのです。

さらに、「始めたからには毎日続けなきゃ」「すぐに成果を出さなきゃ」と考える完璧主義が加わると、自分へのプレッシャーは倍増。

結果として、少しでもできない日があると「ああ、もうダメだ…」と自己否定へまっしぐらになってしまいます。

三日坊主が起きる心理的メカニズム

三日坊主には、いくつかの心理的背景があることが分かっています。

- 意思決定の疲労:毎日何をするか考えるだけで脳は消耗します

- 報酬の遅延:習慣の効果がすぐに現れないとモチベーションが維持できない

- 自己否定のループ:「続けられない自分」を責めすぎると、挑戦そのものが怖くなる

だからこそ、習慣づくりには「意思」よりも「仕組み」

脳が自然に受け入れるような“環境設計”が鍵になります。

習慣は意思ではなく設計でつくるもの

「習慣は根性で続けるもの」

この考え方、そろそろ手放してみませんか?

実は、習慣を定着させるうえで最も重要なのは「意思」ではなく「環境と構造」です。

たとえば、毎朝ランニングをしたい人が、起きてからランニングウェアを探し始めていたら、面倒くささに負けてしまいますよね。

逆に、寝る前にウェアと靴を玄関に用意しておけば、翌朝の脳は「もう走る準備ができてる」と錯覚しやすくなります。

このように、行動を邪魔しない“仕組み”さえあれば、三日坊主は自然と起きなくなるのです。

「やる気」では続かない脳の仕組み

脳科学によれば、意志力は消耗する有限資源。

やる気だけに頼ると、日々のストレスや睡眠不足で簡単に崩れてしまいます。

- 選択疲れ:「何をするか」考えるだけで脳のエネルギーが消費される

- 快楽回避:脳は不快や面倒を避けようとする傾向がある

- 報酬の遅延:成果が見えづらいと「やる意味」が感じられなくなる

だからこそ、“何をやるか”を毎回考えなくて済むよう、あらかじめ行動をテンプレート化しておくことが効果的です。

完璧主義こそが習慣化の敵になる理由

習慣が続かない理由としてよくあるのが「毎日やらなきゃ意味がない」という完璧主義です。

でも、この思考こそが三日坊主を招く最大の罠。

1日サボっただけで自己嫌悪に陥り、次の日から「もういいや…」と手放してしまうからです。

習慣とは「毎日やること」ではなくまた戻れること。

多少途切れても、再びスタートできる柔軟さがある方が、結果として長く続きます。

朝5分でできる!三日坊主克服のおすすめ習慣

三日坊主を防ぐための習慣は、大げさなことではありません。

むしろ「シンプルで効果的」「脳が抵抗しない」ことが重要です。

ここでは、忙しい朝でも無理なく続けられる5分習慣を3つ紹介します。

すべて、実践ハードルが低く、それでいて心理的効果が高いものです。

口角を上げるだけで脳がポジティブに反応する

鏡を見ながら、口角をキュッと上げてみてください。

たったこれだけでも、脳は「今、自分は楽しい」と勘違いしてくれます。

これは「表情フィードバック効果」と呼ばれ、心理学でも効果が実証されています。

ポジティブな表情 → ポジティブな感情 → 前向きな行動へと、好循環を生む第一歩に。

「1行日記」で自己肯定感を積み上げる

朝の時間に、手帳やスマホにたった1行だけ「昨日やったこと」や「今日やりたいこと」を書いてみましょう。

ポイントは「とにかく短く、完璧じゃなくていい」こと。

習慣が続かない人ほど、アウトプットのハードルを下げておくことで、「やった感」が得られ、自己肯定感が育っていきます。

この「小さな成功体験の積み重ね」が、やがて行動を変え、三日坊主の壁を乗り越える力になります。

水を飲むことが習慣のスイッチになる理由

起きた直後にコップ一杯の水を飲むだけ。

これも立派な習慣です。

習慣に特化したためしにやってみたを投稿しています。

水分補給は、寝ている間に失われた水分を回復させ、脳の活動を活性化させてくれます。

「水を飲む → スイッチが入る → 他の習慣へ移りやすくなる」

この流れが自然にできると、その日1日をスムーズにスタートできるようになります。

焼き塩と風水に学ぶ、文化的な「習慣の整え方」

習慣づくりは、行動だけでなく“場”の整え方も大切です。

集中できる空気、自分の心が落ち着く空間——そうした環境が、三日坊主を防ぎ、日々を支える土台になります。

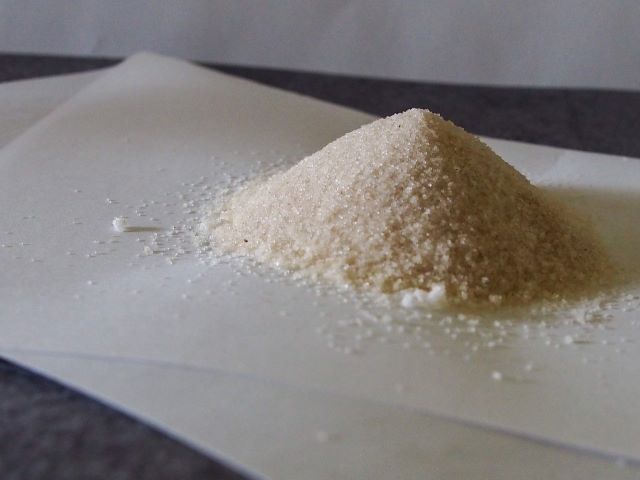

ぷぷが取り入れているのは「焼き塩」を使った朝のルーティン。

これは、風水における気の浄化と、日本文化の“清め”の知恵を融合させた所作です。

朝の空間を整えることが心にも効く

風水の考えでは、空間の乱れが気の流れを悪くし、運気や心身にも影響を与えるとされています。

だからこそ、朝にちょっとした空間を整える動作

たとえば机の上を拭くを朝のルーティンに取り入れる。

焼き塩を玄関に撒いてホウキで掃き掃除をする。

空間の浄化や邪気払いの効果も期待できるうえ、心の整えにもつながります。

こうした「形から整える」動きは、習慣として脳に定着しやすく、自分を見直す時間にもなります。

日本文化の「形から入る」知恵を活用する

茶道や書道でも「まず形を整える」ことが重視されますよね。

それは、形が心に影響するからです。

たとえば、座る姿勢を正すだけでも呼吸が深くなり、気持ちが落ち着きます。

焼き塩や空間のしつらえも、そうした文化的な習慣の一部。

日々の小さな所作が、自分の内側を整え、三日坊主を防ぐ“精神の土台”になってくれるのです。

三日坊主、実は何度でもやり直せる

「三日坊主になったからもう終わり」——そう思っていませんか?

でも実は、習慣づくりで大切なのは「続けること」ではなく「戻れること」

一度途切れても、また再開できれば、それは立派な習慣です。

完璧に続けることよりも、ゆるやかに何度でも戻れる設計のほうが、長く自分の暮らしに根付きます。

自分に優しい仕組みこそ、習慣化を成功させる鍵なんです。

続けるより「戻れる設計」を意識しよう

たとえば、習慣用のカレンダーに「やった日」ではなく「再開した日」を記録してみる。

これだけで、「やめちゃった…」ではなく「また始められた!」という自信に変わります。

アプリやノートで、再開の瞬間に自分を褒める仕組みを作るのもおすすめです。

習慣の本質は「回数」ではなく「流れの中にあること」

その流れを設計しておけば、何度三日坊主になっても自然に帰ってこれます。

習慣は途切れても、流れさえあれば再起できる

たとえ5日サボっても、6日目の朝にまた5分だけ自分の時間を持てたら、それで十分。

行動のリズムを「0か100」ではなく「波のように揺れるもの」と捉えることで、自分への許しが生まれます。

自分に優しく、でも誠実に向き合う・・それこそが、三日坊主からの卒業なのです。

明日の朝、あなたの「5分」を育ててみよう

ここまで読んでいただきありがとうございます。

三日坊主を卒業するために必要なのは、決意でも時間でもありません。

ほんの少しの「自分との約束」だけです。

明日の朝、たった5分間。スマホではなく、自分の感覚に向き合う時間をつくってみましょう。

水を飲む、口角を上げる、1行日記を書く——どれでも構いません。

その小さな習慣が、三日坊主ではなく「何度でも戻れる習慣」へとあなたを導いてくれます。

誰でもできる「朝5分チャレンジ」の始め方

朝5分の習慣化には、いくつかのコツがあります。

- 前日の夜に準備する:ノートを開いておく、水を置いておくなど、行動のハードルを下げておく

- 完璧を目指さない:1日サボってもOK。戻れる設計こそ継続の鍵

- 人と比べない:自分の「ちょうどいい朝」を見つけましょう

まずは、あなたに合った“たった一つ”の行動から始めてみてください。

SNSや日記で習慣を可視化する効果とは?

習慣化には「記録すること」が大きな効果を持ちます。

たとえば、X(旧Twitter)やInstagramで「#朝5分チャレンジ」とタグをつけて投稿してみる。

誰かと共有することで、習慣が“社会的な約束”になり、より継続しやすくなります。

もしSNSが苦手なら、日記やカレンダーでもOK。

手書きでチェックをつけるだけでも、モチベーションを支えるきっかけになります。

記録の力を借りて、あなたの小さな習慣に「意味」を育ててみましょう。

それじゃ~~また ぷぷ

コメント

子供の頃の夏休みの宿題は私はいつも3日坊主でした、何度かトライしても続かず、最終的に夏休みの最後で終わらず、、、

よく先生に怒られてました。

嫌なことは三日坊主になりやすいです、楽しいことや、目標が有ると私は続きます。

私も夏休みの宿題は全くできず3日坊主でしたw

楽しいことだと続きますよね~